「騎士団長」と「殺し」という2つのフレーズが持つアンバランス

「騎士団長殺し」

思わず「え、なんだろう?」と想像力を働かせずには居られない。

浅学な私にとって「騎士団」という単語は遠い昔に歴史の授業で耳にした程度です。現代で言えば「ゲームの中で使われているな」といった印象。その耳慣れない言葉と、いかにも血なまぐさい「殺し」という安物の時代劇にありがちなタイトル。Tシャツのタグのように一度気になったらどうにも気になって仕方がない。常に心のどこかに引っかかっていて、ふと目にした時に手を伸ばしてしまう。思わず「上手いなぁ、さすがだなぁ」と舌をまきました。

2017年に出版した村上春樹の最新作。

タイトルから心惹かれ、読んでみるとまさしく村上春樹ワールド全開。ダンス・ダンス・ダンスと、海辺のカフカと、1Q84で使った美味しいところを必要なだけ摘んで調理したオードブル。ファーストインプレッションとしてはそんな印象。

離婚を切り出された主人公。金持ちで何不自由なく暮らす免色渉。無口で多感な少女秋川まりえ。精神世界を表す森のなかの家。現実と別の世界を表す祠とその蓋をする石。数々のクラシック音楽と、ジャガーやスバルフォレスターといった車、スコッチウイスキー。間にちょこちょこ入る人妻とのセックスや精神世界での結合。サブリミナル効果を狙った広告のようにストーリーを切り裂さいて差し込まれる示唆に富んだ文言。精神世界と現実世界の融合。

まさしく村上春樹の大好きなメタファー全開。過去に出てきた同じものの焼き増しといった悪い印象ではなく、どれも過去に登場した時よりも難解な部分が取り払われて、よりわかりやすく登場しています。村上春樹ファンならどれもストンと胸に落ちてくると思います。

物語全体を通したテーマは命と絆。そして、そうした不安定で不確定な繋がりを確信することで人は本当の意味で自分の存在を認めることができるというのが主題になっている。

それぞれのキャラクターは、それぞれに失ったものがある。

主人公にとっては死別した妹。騎士団長殺しを描いた雨田具彦にとってはナチに殺されたオーストリア人の恋人、戦争の実相に耐えかねて自殺した弟。免色にとってはかつての恋人、または娘かもしれない秋川まりえ。秋川まりえにとっては母。

失ったことは理解しているものの、ある時点で止まった時間、空いたままになった心の穴(スペース)。それを埋め、または動きはじめるために、騎士団長殺しという日本画を通して、それぞれのキャラクターが、失ったものとの関係を構築し直す。

言わばただの役割として形骸化しつつある現代の人間関係。特に家族、肉親、恋人といった関係を、生を通してではなく、死を通して紡ぎ直す登場人物。この辺は他の長編小説にはない切り口となっています。

以上のテーマや、イデア・メタファーといった舞台装置については村上春樹ファンの一人としては楽しめました。

どれも懐かしい食材で、見た目が良くて、気取っていて、お腹いっぱい食べさせてくれる。読書から遠ざかり気味な私としては「あぁ本を読んだな」と、満足させてくれるものでした。

ただし、一点だけ、個人的に気になったのは近年の作品にありがちな「冗長さ」です。特定のものに対する印象を何度も同じように表現する場面が多すぎます。ストーリー上そうした手法が必要なことは理解できますが、まあ、いくらなんでも繰り返し過ぎだろうと思う場面が多々ありました。「短く書けるなら短く書くわい!」とお叱りを受けそうですが、しばしばサウナの砂時計を眺めている気分になりました。

とまあ、できあがった料理に対して塩っぱいだの味がないだのと注文をつけるのも「caveat emptor(買い手責任)」の一つです。村上先生もほほえみながら許していただけるのではないかと思います。

最後に余計な注文を入れましたが、ナショナリズムや、戦争・大災害による死別、幼児虐待、熟年離婚、ジェンダーフリーといった人間を分断するもの、あるいは新しい形の繋がりについて騒がれる昨今、絆とはどういうことかを考える上で多くの示唆を与えてくれる作品だと感じました。

雨田具彦によって生み出された騎士団長は多くの人物に人間性を取り戻す手助けをしました。反面、主人公は冒頭で顔のない人物の肖像画を描けませんでした。この作品が読者諸君にとって、どのような手助けをするか。それこそまさに買い手責任ではないでしょうか。

ハードカバーのデザインはレイピアと短剣。オペラ「ドン・ジョバンニ」と雨田具彦による騎士団長殺しのメタファーでしょうか。

文庫本も出ているようです。こちらはハードカバーと打って変わって写実的です。主人公の肖像画を象徴しているのかもしれません。

「人気ブログの作り方」もう色で悩まない!人気ブログから学ぶ色彩のテクニック

「人気ブログの作り方」もう色で悩まない!人気ブログから学ぶ色彩のテクニック 書評:村上春樹「1Q84」

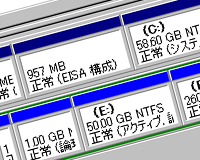

書評:村上春樹「1Q84」 Windowsの起動ディスクとパーティション入門

Windowsの起動ディスクとパーティション入門 DELL Inspiron 3250のHDDをSSDへ換装して、メモリを16GBへ増設

DELL Inspiron 3250のHDDをSSDへ換装して、メモリを16GBへ増設 Mac OS 9時代のIDE接続のHDDをMacDrive 10を利用してWindows 10で読み込む方法

Mac OS 9時代のIDE接続のHDDをMacDrive 10を利用してWindows 10で読み込む方法 メールサーバ構築に必要な基礎知識とセキュリティについての解説

メールサーバ構築に必要な基礎知識とセキュリティについての解説 ゴミ箱を空にしてもCドライブの容量が一杯なときに時の試す3つのこと

ゴミ箱を空にしてもCドライブの容量が一杯なときに時の試す3つのこと